特集

バルビゾン派の名画に逢う

甲府駅の南西、芸術の森公園内にある「山梨県立美術館」。初収蔵品のミレー「種をまく人」をはじめ、コロー、ルソーなどバルビゾン派の作家を中心とする風景画が約1万点収蔵されている。美しい自然を背景に大地の恵みを受けながら暮らす農民の姿を描く画家たちの絵を中心に収集してきたという。

見どころはバルビゾン派を主に紹介する「ミレー館」。作品群を鑑賞していると、山梨の美しい風光の中でブドウをはじめとする果物を育んできた人々の姿にも重なってくる。

甲府湯村温泉

甲府駅から車で約10分。1200年の歴史を誇り、「信玄の隠し湯」筆頭として知られる。昇仙峡の地下水脈からの温泉が麓の湯村温泉に湧き出している。源泉の湧出量は1日約1トンで泉質は美肌効果のあるナトリウム-塩化物泉。

渓谷美で知られる昇仙峡一帯の山地はパワーストーンの水晶を産出する水源信仰の地。甲州水晶貴石細工は江戸時代から続く伝統的工芸品だ。日本遺産にも「甲州の匠の源流・御岳昇仙峡」として紹介されているが、その技術のすばらしさを甲府市内の「山梨県ジュエリーミュージアム」で確かめてみるのも良い。パワースポットなら昇仙峡ロープウェイで羅漢寺山の弥三郎岳へ。眺望広がる絶景地。富士山の「気」をダイレクトに強く受けることができる場所だ。

石和温泉

少ない降水量、長い日照時間、寒暖差が大きい気象条件と、傾斜地が多く標高差がある地形的条件から果実栽培が盛んな甲府盆地。明治9年には全国に先駆けて葡萄酒醸造所が開かれ、試行錯誤の時代を経ていまや日本一のワイナリー集積地へと発展した。各地でワイナリーと出会える土地柄だ。ブルゴーニュやボルドーと同様、ワインの「世界的な地理的表示」として指定された「山梨」ブランド。その歴史を紐解いた日本遺産「葡萄畑が織りなす風景」と「日本ワイン140年史」のご一読をぜひ。味わい深い甲州ワインを手に蘊蓄を披露したくなる。

ミシュラン3つ星、久保田一竹美術館

室町時代の「辻が花染め」に魅せられ、独自の染色技法「一竹辻が花」を確立した久保田一竹が自ら創設。

斬新で無国籍な建物から貴重なコレクションの蜻蛉玉を展示したギャラリー、調度品の配置、四季折々の自然が息づく庭や散策路、雄大な滝に至るまで一竹の世界感が表現されている。

作品展示室のある本館はヒバの大黒柱16本を使用したピラミッド状の木組みの建物。茶房では龍門の滝を見ながら抹茶や上生菓子が楽しめる。フランスのミシュランガイドで3つ星を獲得しているスポットだ。

富士山温泉

河口湖と山中湖のほぼ中間に位置し、富士山の裾野まで見渡す絶景の地。「忍野八海」にもほど近い。泉質はカルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉。長い歳月をかけて富士山麓から湧出するミネラル分を豊富に含んだ伏流水を使用しているため、肌がすべすべして湯冷めしにくい温泉だ。

富士吉田市民のシンボル「新倉山浅間公園」や富士山信仰と関わりが深い「北口本宮富士浅間神社」、世界的に貴重なオルゴール演奏やエンターテインメントに出会える「河口湖音楽と森の美術館」なども身近だ。

ぐるり富士山風景街道

国道138号線と139号線、469号線をつなぐドライブコースが「ぐるり富士山風景街道」。時間に余裕があるなら、眺める場所・時間帯によって表情を変える富士山を一周しながら写真に収めてみるのはいかがだろう。富士山が世界自然遺産ではなく「世界文化遺産」として登録されたのは、信仰の対象と芸術の源泉としての価値が認められたことによる。富士五湖周辺にも富士山信仰に由来する神社や「御師(おし)」と呼ばれる住宅、富士山巡礼者が修業を行った旧跡が残されている。河口湖を拠点に富士吉田や山中湖へ。あるいは神秘の表情を見せる西湖や精進湖、本栖湖へ。どこを訪ね歩いても、歴史と文化、富士の大自然が迎えてくれる。

富士河口湖温泉

富士五湖エリアの中心。周囲約19㎞の河口湖の湖岸には富士山の景観を眺める宿が建ち並び、東岸や北岸などは「逆さ富士」のフォトスポットになっている。天上山ロープウェイや美術館などの施設も整備されて観光魅力を増している。富士五湖で行われる花火大会の最後を締めくくるのが河口湖湖上祭。前夜祭・本祭合わせ約1万発が夏の湖畔を彩る。温泉は平成6年の開湯。麓峰の湯、天水の湯、霊水の湯、芙蓉の湯の4つの源泉から湧出している。泉質はカルシウム・ナトリウム-硫酸塩・塩化物泉。

身延山久遠寺・階段登り

登り詰めれば境内に本堂、祖師堂、御真骨堂、仏殿、五重塔、大客殿などの多数の伽藍が身延山を背に待ち受ける。作家五木寛之は「登るのに苦渋するが、登り切れば頂上で本堂に迎えられる感覚はまさに『菩提』かもしれない」と記している。斜行エレベーターも用意されているのでご安心を。枝垂れ桜が咲き競う頃の境内は何にもまして美しく、門前町の賑わいもまた楽しい。

下部温泉

江戸後期の「甲斐国志」に温泉が湧出したと記され、江戸天正年間の「甲斐国史」に武田二十四将の穴山梅雪が温泉を修理したとの記が残る。武田信玄が刀傷を癒した隠し湯のひとつで、下部川上流には「信玄の隠れ金山」といわれる湯之奥金山があったことでも知られている。往時を偲ぶ博物館では砂金獲り体験もできる。泉質はナトリウムおよび硫酸イオンを主要成分とするアルカリ性単純泉。源泉の温度が低いため、冷泉と温泉に交互に入る入浴法を勧める宿もある。

秘境奈良田・「雨畑硯」の産地散策

おすすめは天下の銘硯「雨畑硯」の産地を散策するコースだ。雨畑硯は古くから文人墨客の間で高く評価された最高級品で書道愛好家の必須アイテム。途中の「硯匠庵」で求めることができる。手書き離れの時代だからこそ、あらためてその価値を世に問いたい。途中で渡る雨畑の吊り橋は約120mの板ばりの橋で、揺れ具合は予想以上だ。

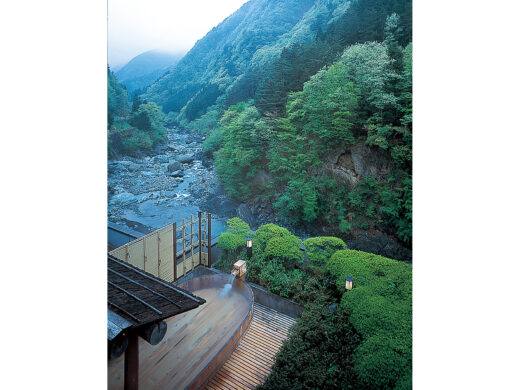

西山温泉

早川町は山梨県南西、南アルプスの山懐に抱かれたいにしえの温泉地。その谷間を富士川支流の清流早川が縦断している。大地の下はフォッサマグナだ。村の96%を山林が占める「やまだらけ」の町で、人口は千人に満たず「日本で最も人口が少ない町」として知られている。町民は「早川町で暮らして良かったと思える瞬間を早川冥利」と位置づけ、訪れる人が自然の営みや人との関わり、その中で育まれた歴史や文化などの体験を通じて得た感動をともに分かち合いたいと願っている。「奥山梨はやかわ」とネット検索してみてほしい。

写真提供:山梨県立美術館

の湯」-3-e1747877448146-326x245.jpg)